马年春节之后,拟议多年的中信集团整体上市进程忽然提速,并在3月底开始进入冲刺阶段。

3月26日,中信集团旗下上市公司中信泰富(00267.HK)公告称,已与中信集团签署框架协议,准备收购中信集团旗下主要业务平台“中信股份”。收购完成后,持有中信集团90%资产的中信股份将在港交所挂牌上市。

与中国改革开放相伴生的中信集团,虽然在香港和内地拥有多家上市的子公司或关联公司,但集团“整体上市”,或可称之为将主要业务或资产上市,一直是几代中信管理层和员工们的梦想。几经论证和反复,从2008年起,中信集团开始谋划整体上市,2010年启动股份制改造,但随后因政府换届等外部因素,中信集团整体上市进程被暂时搁置,十八大后,中信加速推进整体上市,并最终于2014年新春选择了在香港上市的“红筹模式”,可谓“一波三折”。

《财经》记者多方探访中信整体上市究竟,初步勾勒出其拟议中的上市计划。

据悉,详细上市方案有望在4月中旬公开,根据中信泰富与中信股份的框架协议,中信泰富很可能将以现金加股权的方式,收购中信集团持有的中信股份100%的股权。相关投资银行业务人士还建议,收购方案应当设计老股减持和可转债发行的环节,以便中信可以根据市场情况灵活调整,确保上市计划的顺利推进。

全球各大知名投资银行均曾以不同方式,试图介入这一重大上市交易。但最终还是中信集团旗下的内地最大证券公司——中信证券(600030.SH/06030.HK)主导着此次上市方案的设计和实施。知情人士称,这并非简单的“肥水不流外人田”,而是基于中信证券本身的资源和经验考虑。

有了自身海外上市和并购里昂证券的经验,加之最近一年“中信+里昂”的合作模式愈发成熟,中信证券在海外市场的承销能力得到中信集团的认可。由于集团上市的体量远远大于中信证券之前主导的所有项目,中信证券内部再次祭出“只许成功,不许失败”的要求,同时亦以适当方式寻求国际一流同行的支持和帮助。

虽然详细上市方式尚未公布,但资本市场普遍相信,中信集团此次全面启动的整体上市,暗合新一届政府推进经济体制改革、尤其是国企改革的关键节拍。

从政策信号上看,十八届三中全会《决定》明确提出了国有企业混合所有制改革的方向。从央企巨头中国石油化工集团(下称中石化)引入千亿民间资本的计划,到地方国企的整合兼并以及激励机制的改革,新一轮国有企业改革的大幕悄然拉开。但观察人士亦提醒,此轮国企改革并不必然在短期内全面推开,而将以个案方式,让一些条件成熟的国企率先突破,作为中国经济改革开放的排头兵,中信集团不会缺席这样重大的改革。

多位接近决策层的研究人士认为,中信集团此轮改制上市若顺利推进,将成为新一轮国企改革的标杆和样本,中信赴港上市亦被视作国企改革的抢滩战役。

据《财经》记者了解,中信集团上市融资仅是其发展战略的一部分,更重要的意义在于:通过这次上市改变国有股独大局面,并争取获得以市场化方式选聘高管的权力,减少长期以来困扰国有企业、特别是大型央企的管理体制和治理模式,真正让有竞争能力的国企走向市场,获得更好更快的发展。

中信集团董事长常振明接受《经济导刊》杂志采访时说,国有资产管理以“管资本”为主,就是要将企业运营、投资等决策权交给企业管理者,赋予企业管理者更多的权力和责任。

考虑到相关政策和资源的复杂性,中信集团的改制上市之于国企改革,自然不可能毕其功于一役。一位长期研究中国国企改革的人士表示,若中信整体上市最终不走法人整体上市这条路,有可能限制国企改革能够取得的更大成果,在某种程度上,事实上也没有根本改变过去20年来中国国有集团企业改制上市的“后遗症”。

赴港上市

3月25日,中信泰富停牌公告称即将公布内幕消息,市场猜测消息与集团上市有关。

随后,中信泰富公布了中信集团资产注入,借壳上市的方案。公告称,中信泰富准备以现金和发行新股的方式收购中信股份100%已发行股份,新股发行价格暂定为每股港币13.48元,股价于公告日期前最后一个交易日溢价约6.48%。

中信泰富3月27日复牌后,股价盘中一度摸高至港币16.54元,收盘涨13%。

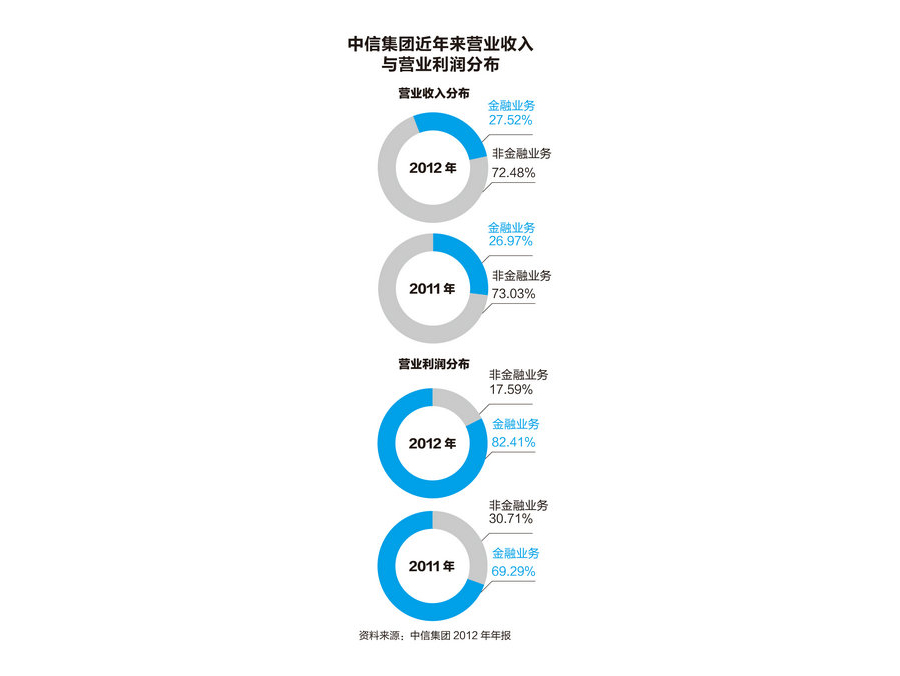

2010年,中信集团启动股份制改革,于2011年改造完成,中信集团改制为国有独资公司。改造完成后,中信集团持有中信股份99.9%股份,并通过其全资子公司北京中信企业管理有限公司持有中信股份余下的0.1%的股份。中信股份承接了中信集团90%的资产,包括银行、证券、信托、保险等金融资产和地产、资源能源、工程承包等非金融资产。

截至2013年底,中信股份(不包括中信泰富)未经审计的汇总归属于中信股份之股东的股东权益约为人民币2250亿元。其中金融资产比例占比达80%,非金融资产比例为20%。

中信集团由邓小平倡导和批准,由实业家荣毅仁于1979年创办,作为中国改革开放的窗口公司。多年来,中信集团一直走在中国改革开放的前沿,在改革开放初期,中信集团突破计划经济的限制进行多元化投资;1982年1月,中信集团前身中信公司第一次在日本市场发行100亿日元武士债券,创下中国在外发债的纪录。

由于中信股份持有众多在内地和香港上市公司股权,囿于内地上市规则的限制,在谋划整体上市之初,中信股份只能选择海外上市这一途径,区别在于是直接整体IPO还是借壳上市。

一位接近财政部的人士称,中信股份如果要在A股上市,需要将已上市的子公司私有化,这容易导致大量的利益输送和腐败,根本不可能实现。在香港,上市规则允许资产重复上市,发行人只需要做好信息披露,并与投资者妥善协商兑价即可。考虑到中信股份的资产体量太大,IPO的时间成本同样巨大,中信最终选择了借壳上市的模式。

据悉,马年春节前,国务院汇同有关部门专门就中信集团整体上市召开会议,与之相关的各部委均出席会议,此次会议为中信集团整体上市取得了各部委的支持。与两年多前相比,无论在中信集团的股东层面,抑或集团的领导层面,整体上市取得了广泛的共识,同时高层决策给予了适时的支持。

方案灵活

据悉,中信泰富将在4月16日前后公布中信股份借壳上市的具体交易方案,收购交易相关的工作正紧锣密鼓地进行中,目前流传于市面的一些方案细节,仍待最终确认。

据《财经》记者了解,中信证券国际将牵头此次上市交易,承销团包括中信里昂证券和一家外资投行。一位接近中信证券的人士介绍,负责集团上市的是一个十几个人的团队,包括中信证券的董事长王东明、副董事长殷可及两位分管投行业务的执委会委员均在其中,而集团上市准备方案已有两年多的时间。

此方案为中信股份和中信泰富提供了包括增发新股、发行可转债、老股直接减持、并购贷款等多种选择,中信股份和中信泰富可以根据市况及时调整融资方案。

按照香港上市规则,公司上市后需要保持25%的流通股份,而据中信证券内部人士介绍,中信集团已获得港交所的豁免,在中信泰富收购中信股份完成后,保持15%的流通股即可。此举会降低中信泰富收购支付的对价,减轻由于中信股份资产较大带来的压力。

按照中国国有资产转让的有关规定,中信股份的转让价格不能低于1倍市净率(PB),以中信股份截至2013年底净资产2250亿元人民币计算,中信泰富需要增发至少25亿股新股,才能保证发行后,上市主体的流通股占比达到15%,以此前公告的协议价格每股港币13.48元计算,增发新股总额约为43亿美元,整个中信股份发行后的总市值将超过400亿美元。

瑞银发布的研究报告称,扩大后的集团由于要维持最少15%的股份流通量,中信泰富最多可发行新股数目是67亿股,以每股港币13.48元计算,新股价值约为120亿美元。

据一位知悉交易的人士称,除了增发新股,中信泰富还可以选择发行一定规模的可转债进行融资,同时中信股份可以资产购买中信泰富向其定向增发的股份。

该人士透露,中信股份上市的一大目的就是要改善国有股一股独大的局面,在此次交易中,中信集团已与股东中国财政部达成一致,中信股份上市后,财政部将对中信股份的持股比例一次性降至70%,这也为老股直接减持打开了空间。

不过他亦提及,老股减持会否采用,最终还需根据市况以及中信集团与投资者协商的结果。

此外,中信泰富向银团申请的并购贷款取得进展。

据汤森路透报道称,中信泰富将在4月4日签订88亿港元(11.3亿美元)五年期子弹式贷款。该笔交易的13家牵头行兼簿记行各自承贷6.269亿港元,包括:中国银行香港、三菱东京日联银行、法国巴黎银行、中国建设银行、星展银行、恒生银行、汇丰、工银亚洲、Natixis、华侨银行、台北富邦商业银行、大华银行和永隆银行。此外,创兴银行以安排行身份加入,承贷4.5亿港元。中国招商银行以高级经理行身份加入,承贷2亿港元。

除了融资安排,中信股份借壳上市的其他准备工作正有序展开。

根据香港联交所数据,3月25日,一间名为CITICGloryLimited的公司增持中信泰富14.28亿股,占比39.13%;次日,该公司进一步增持中信泰富6.71亿股,合计持股比例57.51%。数据显示这部分股权来自中信泰富控股股东中信股份,转让完毕后,中信股份不再持有中信泰富股权。而CITICGloryLimited公司是中信集团旗下的一家离岸公司。

定价压力

由于中信股份的资产中,大部分的核心资产已经在内地或香港上市,中信股份借壳中信泰富涉及资产的重复上市,而现有资产的价格会影响到中信股份的最终定价,这需要中信集团与潜在投资者进行充分的沟通,并进行必要的资产安排。

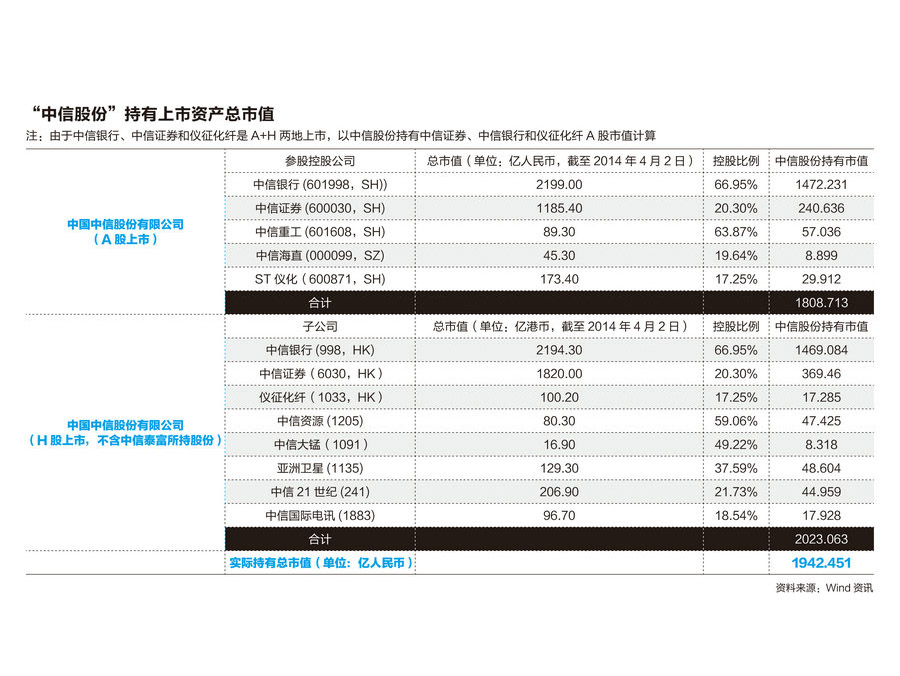

根据WIND资讯提供的数据,《财经》记者统计,中信股份(不包括中信泰富)持有两地上市公司,包括中信银行(601998.SH/00998.HK)、中信证券、中信重工(601608.SH)、中信资源(01205.HK)、中信大锰(01091.HK)、中信国际电讯(01883.HK)等十余家上市公司(见图表)。

其中只有中信证券和中信国际电讯的PB超过1倍,显然,中信股份想以1倍PB定价存在一定的压力。不过,按前述中信股份持有的股票市值(不包括中信泰富)计算,已经达到1900亿元人民币。

中信泰富收购中信股份的公告发布后,国际投行纷纷发表研究报告,虽然它们对中信股份改制上市的前景看好,但对中信泰富与中信股份的协议股价存在分歧。

瑞银表示,考虑到交易完成后对资产净值需要有较大折让,故给予中信泰富“沽售”评级,目标价为每股港币6.1元。

高盛则持较中性观点,在不计算此次交易情况下,维持中信泰富每股港币12元的观点,但它表示中信股份上市符合国企改革的大趋势。

美银美林亦相对谨慎,它认为本次交易对中信泰富中小股东是一个利好,因为他们可以借此机会拥有更大公司的股票,并且打消公司现金流不足的顾虑。但在估值方面,美林认为本次交易还存在很大压力,因为集团的大部分资产都已经上市,且大部分处于估值偏低的板块,美林认为投资者会要求一个比较有吸引力的估值。

一位接近中信证券国际的人士称,中信泰富公告前后,中信证券和集团相关人士正积极地跟潜在的投资者沟通,一些熟悉中国的大型机构投资人仍然看好中国经济,并希望投资中信股份。一些中国国有企业也希望能够成为中信股份的股东。

另一位接近中信集团的人士介绍,2013年,中信股份将集团内一些不良资产和金融机构的坏债一次性剥离和计提损失,使得中信股份的资产质量有比较大的提升,上市后,中信股份收益应该会有较大的提升,这也会提高中信股份的吸引力。

他称,与上世纪90年代开始的国有银行改制上市不同,中信集团此次并未要求财政支持,而是通过集团内部的协调,使得中信股份资产质量保持在一个较好的水平。

中信集团刚成立时,国家一共投入2.5亿元现金,到2013年底,中信集团净资产已达到2722亿元。

为何是泰富

中信集团旗下诸多上市平台,为何借壳偏偏选中了在香港的中信泰富?

一位知悉交易的人士称,中信泰富经过澳元衍生品一役,元气大伤,虽然它还是恒生指数的成分股,但关注度已大不如前,现在的股价较低,借壳成本不高。而其他如中信银行、中信证券均属集团优质资产,被借壳太可惜。

中信泰富是一家综合性的实业公司,于香港注册成立。其前身为泰富发展(集团)有限公司(下称泰富发展);1985年成立,后获得上市地位。

1987年荣智健加入中国国际信托(香港集团)有限公司(下称中信香港),担任副董事长兼总经理。在荣智健的运筹之下,1990年,中信香港收购泰富发展49%的权益并注入若干资产,其中包括港龙航空38.3%的权益及两座工业大厦。泰富发展遂与中信集团结缘,荣智健亦由此成为泰富发展的董事。翌年,泰富发展改名为“中信泰富有限公司”,即中信泰富。

时值香港主权交接前夕,中信香港将中信泰富作为融资的窗口和收购战略性资产的平台;一方面将港澳两地重要的战略性资产注入中信泰富,另一方面通过中信泰富融资为日后的收购业务筹集资金。

1996年12月26日,时任中信集团总经理王军签字同意以25%的折让价,即每股港币33元,配售3.3亿股中信泰富股票给以荣智健为首的公司管理层,其中2.91亿股由荣氏独得,令其持股上升至18%(3.8亿股),成为公司第二大股东。

1997年香港回归祖国之后,中信泰富的业务重心日益偏向中国内地。在2006年新一轮业务重组中,中信泰富促成国泰、港龙整合,又在2008年出售了其在中国国际货运股份有限公司的全部权益。

不过,随着2008年全球金融危机爆发,中信泰富签订的一份澳元外汇合约令其损失惨重。中信集团向其紧急提供15亿美元资金,中信泰富则以每股8港元股价向集团定向增发。增发完成后,中信集团对中信泰富持股比例由29.4%增至57.6%,重新成为中信泰富的控股股东。

除了中信泰富式微,品牌和公司治理也是中信股份选择借壳中信泰富的原因之一。

前述知情人士解释称,如果中信股份借壳其他上市公司平台,会与中信泰富存在品牌竞争的混乱局面,中信泰富和中信股份一同持有多家上市公司股权,会造成管理的混乱,如果中信股份将所持中信泰富股权转给集团其他公司持有,再进行借壳上市,股权结构则较为清晰,有利于推进上市进程。

一旦中信股份成功借壳中信泰富,原有股东的持股将会大幅稀释,这家曾经有着“荣家”烙印的老牌红筹公司亦将翻开崭新的一页。

体制突破

作为国企混合所有制改革的先锋,中信集团领导层确实希望通过上市为中信集团争取到更好的平台,他们亦希望采取一些创新的举措来突破现有体制长久以来对国有企业形成的羁绊。

中信证券董事长王东明3月28日在香港表示,中信集团整体上市,是对十八届三中全会提出的混合所有制进行先行先试。

据《财经》记者了解,此前,财政部保持对中信集团100%的控股,即对中信股份亦是100%控股,此次上市后,财政部的持股比例将一次性减持到70%,未来财政部还将进一步减持中信股份的股权比例至30%,不过前述知情人士称,财政部后一步的减持要视整个国企改革的进展情况而定。

为了承接财政部减持的国有股,一些国有企业和大型投资机构表现出不小的兴趣。随着财政部减持中信股份,中信集团旗下各个子公司的国有股比例亦会相应地降低,这会显著地改变各家子公司的股权结构。

作为国企改革的另一重头戏,中信股份完成上市后,集团将争取更大的独立治理公司的空间。据一位接近中信集团领导层人士介绍,未来中信集团的大部分高管可能放弃行政级别,转向更加市场化的激励。

目前包括中信集团在内的诸多国有企业的高管基本由党的组织部门和国资委任命,遵循“党管干部”原则,这一任命方式架空了董事会,与现代公司治理的原则相背离,而饱受市场诟病。一个拟议中的选项是:未来组织部门只会负责中信集团董事长一人的任命,而其本人亦可以选择是否放弃行政级别,总经理及其以下高管人员均由董事会任免,采用市场化招聘的方式任用。

据《财经》记者了解,在本次上市交易中,中信集团倾向于暂不安排股权激励。

一位接近中信集团的人士透露,中信集团只要能够成功上市,就为股权激励留下了空间,要不要做,什么时候做,管理层有比较大的操作空间。

另一位知情人士透露,在国有股占比仍达到70%的情况下,中信集团的管理层不会贸然启动股权激励,避免造成不必要的负担。

一位接近财政部的人士则表示,管理层持股对于公司而言没有对和错,这是一个机制问题,即将管理层利益和公司利益保持一致,这是制度的核心,而股权激励只是其中一种解决方案,不能片面地说股权激励对公司好还是不好。

中信集团上市及公司治理结构的调整是对现有体制较大的突破,但其最终放弃了法人整体上市的方案,亦引得部分业界人士的担心。

20多年来,中国国企改制上市,倾向于采用主要资产或业务上市的方式,拒绝法人整体上市,这带来了一个好处,就是集团旗下上市公司与集团母公司之间的利益往来更加便捷和隐蔽。

每当上市公司营收增长,上市公司可以高价向集团母公司购买资产,容易形成利益输送,中小股东的利益缺乏保护;而当上市公司面临困难时,集团又可以向其注入资产,保壳、拉抬股价多因此而起。

前述长期研究中国国企改革的人士说,国企改革经历了20多年,也有部分国企采取法人整体上市,对比两种上市方式,它们的利弊得失显而易见,为何不能将一个国有企业全部上市,接受公众的监督?

虽然法人整体上市不能完全杜绝利益输送,国有资产流失等问题,但至少是最大限度抑制了这类行为的空间,从而能够保护中小股东的利益,提高国有企业的透明度。

本刊记者刘文君、王培成对此文亦有贡献