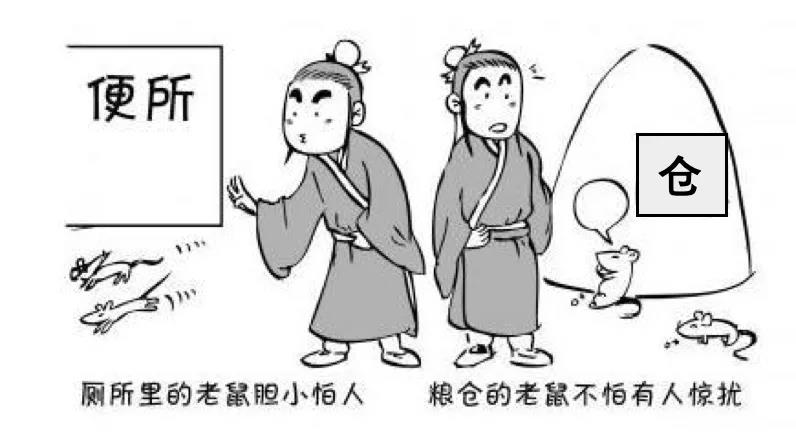

李斯是楚国人,年轻时担任郡的小吏。他看见小吏宿舍里的老鼠吃不干净的食物,动辄被人、狗所惊扰;而在国家仓库里的老鼠,吃着干净的粮食,住在屋檐下,肥头大耳,不慌不忙。于是李斯感叹道:“人的好坏就譬如这老鼠,主要是所处的境遇决定呀!”

为了成为那只“仓中硕鼠”,李斯在战国末年选择来到秦国,成为丞相吕不韦的门客。吕不韦对李斯极为赏识,把他推荐给年轻的秦王政(后来的秦始皇)任命为“郎官”。到了秦王政十年(公元前237年),原籍东方的吕不韦因嫪毐谋反遭牵连而罢免相位。恰在此时韩国派来的水工郑国也以修筑渠道为名,来到秦国做间谍,不久亦被发觉(这个阴谋实际上对秦国没有危害,反而奠定了关中地区农业发展的基础)。秦国的宗室和大臣们对此颇为不满,都对秦王政说:“从各诸侯国来奉事秦王的人,大都是为他们的国君游说,以离间秦国而已,请求大王把客卿一概驱逐。”楚国人李斯当然也在被逐之列。

了解上司的真实立场

就在这样的紧要关头,李斯做出了一次极其成功的“向上管理”,他给秦王政写了一份《谏逐客书》。从文学角度讲,这是一篇千古佳作,要不然也不会收录进《古文观止》。从政论上讲,李斯以秦国历史上四位君主(秦穆公、秦孝公、秦惠王、秦昭王)因用客卿而成霸业的事实说明客卿对秦国做出了巨大贡献及“逐客”的不当,也是有理有据令人信服。但天下好文章多矣,为什么李斯这篇文章就能说动秦王政收回成命呢?

从组织沟通的角度看,当上司的意见与自己意见相左时,下属最主要做的事就是清楚知道上司的真实立场。当时已经在秦国做官好几年的李斯非常清楚,秦王政只是因为眼下的政治挫折而对“外国人”产生了抵触情绪,但这并不是年轻的秦王内心深处最大的欲望。因此,他在《谏逐客书》里所说的“此非所以跨海内、制诸侯之术也”这句话恰恰就提到了秦王最关心的问题——“跨海内、制诸侯”。

秦王政在位之初,秦国“奋六世之余烈”,已然攻灭周朝,接下来的目标无疑就是统一四海。正因为秦王的贪欲就是一统天下,成就帝业。李斯刚来到秦国的时候,就曾以郎官的身份上书秦王,提出要抓住时机开始战略升级,变争霸战争为统一战争。在他看来,秦国“足以灭诸侯,成帝业,为天下一统”,已经具备了统一天下的能力,因此要抓住千载难逢的机会,不失时机地发动剪除六国的统一战争。李斯的建议正与嬴政的雄心不谋而合,帮助他看清了形势,立即进行战略部署。“秦王乃拜斯为长史,听其计”,不久,又将李斯提拔为客卿。之后秦国能够在短短的十年时间灭掉六国,完成统一大业,与李斯的战略远见是密不可分的。

正是因为明白秦王政的所思所想,李斯才会在《谏逐客书》里指出,如果秦王“非秦者去,为客者逐”的做法并非“跨海内、制诸侯之术”,岂不是有负祖先几辈人的努力?就这样,李斯紧紧抓住秦王的最大欲望,运用正反论证,既巧妙地通过铺排劝谏的方法,又能够注意到劝谏的语气,使被劝者在不知不觉中就落入了劝说者预设的彀中,从而达到水到渠成的效果,让秦王政彻底认识到这道“逐客令”将会对秦国的统一所造成的严重错误后果,他怎能不收回成命呢?

最后,秦王政接受了李斯的建议,撤销了“逐客令”。之后,秦并六国而有天下,秦王政成为秦始皇,李斯也因此赢得了信任,“复李斯官,卒用其计谋”,一步步被提拔为廷尉、丞相,实际主持了秦国的政务,因此完美实现了早年由“厕中鼠”成为“仓中鼠”的梦想。《史记·李斯列传》说:“斯长男由为三川守,诸男皆尚秦公主,女悉嫁秦诸公子。”李斯家族与秦始皇家族有紧密的联姻,儿子李由又在秦朝的重郡任职。李由告归咸阳时,李斯置酒于家,“百官长皆前为寿,门廷车骑以千数。”其家族声势一时达到极盛。

就在这个时候,秦始皇在出巡途中去世了。身为丞相的李斯究竟有没有在沙丘与赵高密谋帮助秦始皇的幼子胡亥篡夺皇位,已然是历史之谜。太史公当然在《史记》里记录了两人的对话,但其情节过于栩栩如生,反而又让人不敢相信如此隐秘之事如何竟为他人所知。不管怎样,胡亥终究成为了秦二世,而李斯还是安居丞相,继续当他的“仓中鼠”。

确保组织与上司的利益一致

秦二世是个昏君。修筑长城、骊山修(秦始皇)陵,再加上兴建阿房宫,终于把人民逼上了反秦的道路。为了显示自己的威严,秦二世还决定学秦始皇巡视天下,震慑四方结果,胡亥4月份刚巡视完东方回到首都咸阳,这年7月份陈胜吴广就在他巡视过的东方造反了。

一时间,除了秦始皇统一前的秦国故地,黄河以东的所有地方,都被淹没在反叛的血腥和战火之中。这时候,作为最高统治者的秦二世在干嘛呢?在及时行乐。在他眼里,人生如白驹过隙,不利用至尊的皇权“肆意极欲”简直对不起自己。结果,有使者来报告各地的反叛情况,胡亥闻听大怒,下令将使者下狱。后来的使者学聪明了。当胡亥问起东方的反叛时,得到的回答:不过是一些毛贼而已,经过各地官府的抓捕,现在已经缉拿归案,不必忧虑。胡亥听了这样掩耳盗铃的报告居然还很高兴。

可是身为丞相的李斯不可能不知道帝国的实际情况,他的儿子李由担任着三川郡守,把守着秦国故地的门户。起义军的规模有多大,现在的情况是多么的危急,李由最清楚,因而李斯也就不可能不清楚——“今反者已有天下之半矣……吾必见寇至咸阳,麋鹿游于朝也。”

偏偏在这种情况下,根据《史记·李斯列传》记载,李斯又上了一篇奇文——《行督责书》。

与《谏逐客书》一样,《行督责书》也是建立在李斯对上司的了解上的。秦二世最讨厌的是什么,是臣下说不中听的话。李斯就提出,圣明的君主一人决断,所以权力不在于大臣;要截断讲仁义之流出仕为官的途径,堵住游说的嘴巴,阻止侠客的行径,塞住大臣眼睛耳朵,全凭君主独断独听。通观《行督责书》全文,根本就是在投秦二世之所好,极尽阿谀之能事。甚至令人感觉,李斯已经丧失政治家应有的理智,他居然要秦二世进一步“行督责之术”,“穷乐之极”,“独断而审督责,必深罚”云云。

秦二世看到李斯这份上书,果真一咏三叹。“书奏,二世悦。”但接下来就是一场悲剧了,李斯的言论更促使秦二世一意孤行。按照“行督责书”的逻辑,“税民深者为明吏”,谁收得税多谁是好官;“杀人众者为忠臣”,谁杀的人多谁是忠臣。秦二世还觉得,这样才算是督责到位了。这不啻是火上加油,不但把秦二世的残暴推上了极端,也把秦王朝推向了万劫不复的绝境。

这份《行督责书》从管理学角度看当然是不及格的分数。无论如何,“向上管理”的另一个关键因素是,确保上司与组织的利益一致。忠心事主并不意味着忍让迁就和沆瀣一气,而应“持正不挠,不为所夺”,据理力争,再不济也应该以辞任相争,“不合则去”。李斯对于秦二世的种种胡作非为以及造成的严重后果本来是看得一清二楚的,结果却在《行督责书》里颠倒是非,迎合甚至怂恿秦二世在错误的道路上越走越远。结果,他不但没有扭转秦朝迅速灭亡的趋势,甚至保不住自己的性命。在赵高的谗言下,秦二世终将李斯下狱,进而腰斩于市。这时候的李斯,也只能对他的儿子哀叹什么“以后和你一起牵着黄狗,出故乡上蔡的东城门去打猎的日子再也没有了!”“向上管理”失败的恶果,终究是要由他自己承担的。

郭晔旻 | 文

钮键军 | 编辑

李一品 | 策划

汪自凡 | 视觉