老楼要被拆除了,近40年的老住户李女士赶来观看,“挖掘机的大爪子一砸下去,楼板就碎了”。李女士在现场看着,心稍稍落定,旧楼终于拆除,原址将重建新楼。

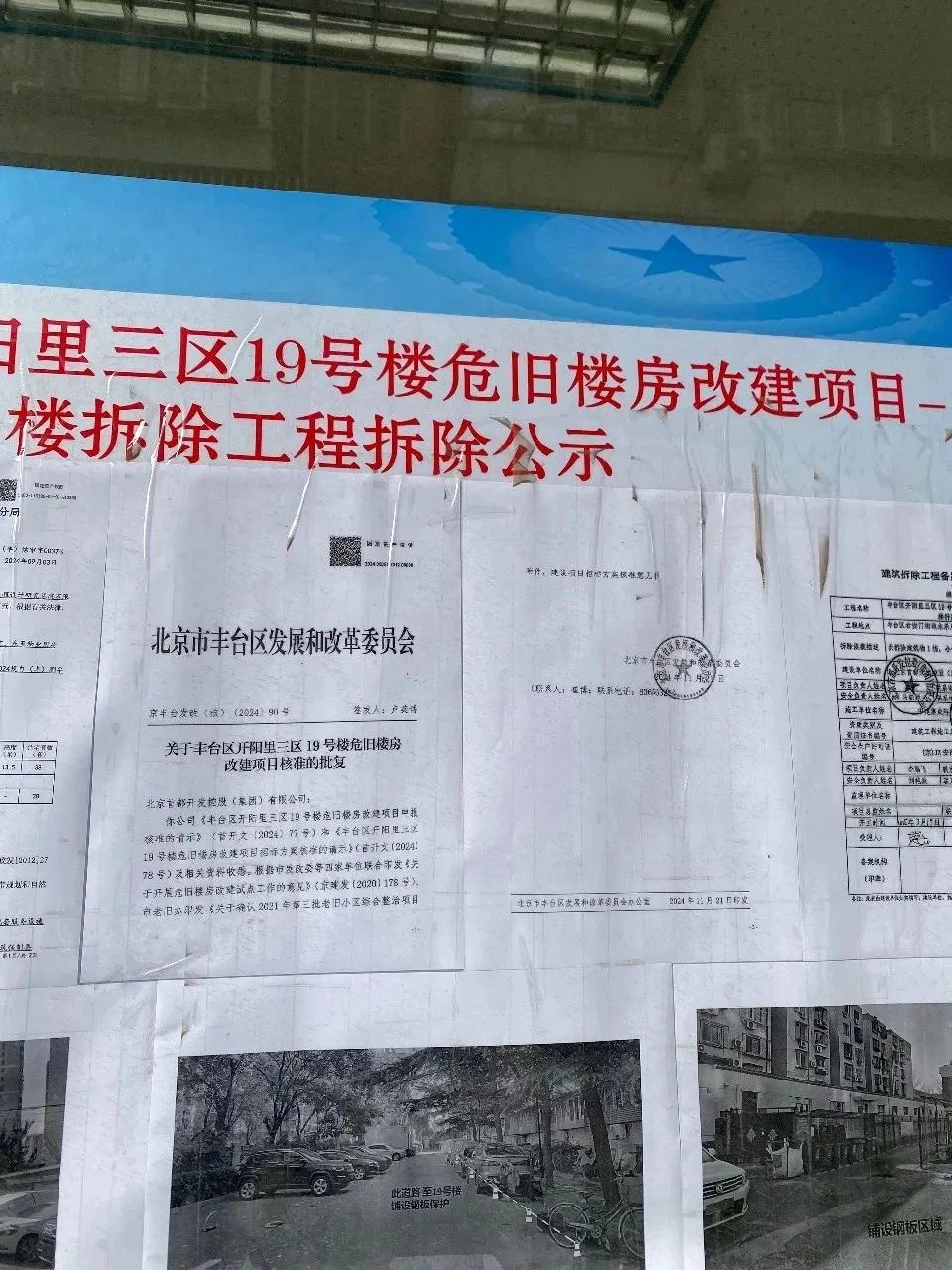

3月19日,北京市丰台区右安门街道开阳里三区19号楼(下称“19号楼”)正式启动拆除工作,这是丰台区首批危旧楼房“原拆原建”试点项目之一。

“原拆原建”越来越多地进入公众视野。2025年前后,北京海淀、丰台、石景山等区陆续出现原拆原建项目正式开工,其中还包括片区化的小区原拆原建城市更新项目。2025年1月,北京市提出,实施一批居民自拆自建项目,实施500个老旧小区综合整治。从全国来看,近年来原拆原建项目在上海市、广州市、杭州市、南京市等多地试行。

当前,中国城市发展从增量扩张进入存量优化阶段,城市更新提速。

2025年3月“全国两会”期间,住房和城乡建设部部长倪虹公开表示,把2000年以前建成的城市老旧小区都要纳入城市更新的改造范围,因地制宜实施改造,也鼓励地方探索居民自主更新改造老旧住宅。随后,青岛市市南区相关负责人表示,将探索推进自主更新“原拆原建”新模式。

梳理当前多个原拆原建项目可以发现,目前原拆原建主要适用范围是无法实施老旧小区改造的危旧房屋,大多是已经被鉴定为危楼的住宅或者是不成套(没有单独卫生间和厨房)的公有住房为主的简易住宅楼。

随着时间推移,房子越住越旧,房龄超过30年甚至40年的老旧楼房越来越多,原拆原建或自拆自建,能否为更多的老旧住宅、老旧小区新生探出一条路?

38户居民自筹1500余万元背后

跨入2025年,李女士年届60岁,老楼也老了,楼龄50余年。

开阳里三区19号楼,建于20世纪70年代,是一处简易的三层住宅楼,楼内只有公共卫生间,没有厨房,是原北京玛钢厂自建给职工使用的宿舍楼。地理位置优越,地处北京市南二环与南三环之间。

38年前,作为厂里职工李女士在19号楼分到一间单身宿舍。待李女士结婚生女多年后,1996年分得两间房居住。这一住,又是二三十年。19号楼共有38户住户,都是李女士的老同事,他们是这处公房的承租人。

19号楼成为一处危旧楼房,老楼的建筑本体、用电线路、基础管线等设备设施老化严重。李女士对《财经》称,十多年前住户们逐渐意识到老楼存在诸多安全隐患。楼里没有燃气管道,住户们使用煤气罐在楼道里做饭。还有居民担心煤气罐丢失,把罐体放在室内,把煤气灶放在楼道。而楼道狭窄,门对门的两家若同时开门,“差不多门对门就对上了”,若发生火情,疏散通道很难畅通。下水道堵塞、漏水时有发生,“一堵就是满楼道的水”。19号楼的房屋安全问题,令楼里居民担心,这些年来他们多次向有关部门反映。

目前,19号楼的产权单位是北京首都开发控股(集团)有限公司(下称“首开集团”)。首开集团开阳里三区19号楼项目负责人李锐对《财经》表示,2007年起,北京市全面深化国有企业改革,剥离国有企业办社会职能,对市属国有企业职工住房等非经营性资产实行专业化统一管理,时至今日首开集团已接管全市3000多万平方米非经小区,不少是企业职工老旧住宅,19号楼是其中之一。

李锐称,近年来,关于19号楼的问题,居民和产权单位及有关部门都在寻求解决途径,直到2020年北京市出台《关于开展危旧楼房改建试点工作的意见》(下称“178号意见”)。对19号楼这样的危旧楼,产权单位每年都要为其付出一定的修缮费用,修缮又不能从根本上解决问题,拆除重建成为可能的方向,对产权单位来说也是好事。

这一政策给危旧楼重建提供明确路径。178号意见指出,经房屋管理部门认定,建筑结构差、年久失修、基础设施损坏缺失、存在重大安全隐患,以不成套公有住房为主的简易住宅楼,和经房屋安全专业检测单位鉴定没有加固价值或加固方式严重影响居住安全及生活品质的危旧楼房,通过翻建、改建或适当扩建方式进行改造。原则上户数不增加,具备条件的可适当增加建筑规模。排除居住危险和安全隐患,推进城市有机更新。改建资金由政府、产权单位、居民、社会机构等多主体筹集。

危旧楼改建试点工作提上日程。2020年12月底,丰台区房管局、区住建委、区规自分局等部门,完成丰台区简易楼台账摸底工作,经摸排和居民座谈交流,19号楼成为初步意向试点项目。

进行原拆原建,实施起来困难重重。右安门街道城乡管理办公室相关负责人金明彪对《财经》表示,右安门街道辖区内老旧小区数量众多,19号楼是辖区内唯一一栋简易楼,多年来居民有强烈的改善意愿。城镇老旧小区的综合整治改造,主要内容是基础设施改造和完善、提升类,比如外保温层加固、上下水管线改造、加装电梯等,这些解决不了19号楼的问题。而原拆原建是城市更新中的新政策,给危楼解危,“需要基层先试先行”。

原拆原建项目,必须取得居民支持。从项目改建意向征询到方案确认,需要逐家逐户耐心细致做好居民工作,多次征求居民意见并取得居民同意。

19号楼从最初初步确定试点意向到拆除旧楼,经历了四年多。李锐称,19号楼当初是企业自建房,且历史久远,当年的用地和规划手续并不完善,这给项目推进带来一些障碍,但最终通过市、区两级政府和房管、住建、规自等多部门,以及属地街道和产权单位首开集团的协调和配合,项目才得以顺利推进。2021年9月,居民达成统一意向同意改建。2022年9月,改建设计方案得到居民100%同意。2024年5月,项目实施方案得到居民100%同意。

按照重建方案,旧楼拆除后,新建楼体总建筑面积为2538.05平方米,地上4层为成套住宅38套,室内使用面积有所增加,每套住宅都有独立的厨卫;地下1层为设备、配套及商业用房。根据178号意见,对试点项目,市、区两级政府将按照原楼房建筑面积给予财政补贴,剩余资金由产权单位和居民共担。其中,38户居民自筹1500余万元,平均每户出资40余万元,综合改建成本约12000元/平方米。

重建需要居民出资,但对居民亦有吸引力。重建后,李女士住在原有楼层,新居带有独立厨卫,建筑面积从原有约36平方米增至50余平方米。房屋性质发生变化,李女士不再属于公房承租权,而是转变为私有产权“按照经济适用房产权管理”。但李女士需出资约45万元,这对她来说“肯定有压力”,她得向亲友借款。

李女士说,以前只有使用权,还要缴租金,“在里头住着首先是不安全。大家都知道算账,不同意拆除重建那以后没有任何希望。”多年来,19号楼的居民多次反映楼的问题,如今有了重建路径,且试点申请下来不易,“只能自己克服经济上的困难”。李女士在新闻上看到,有一些原拆原建项目难以推进就是卡在居民出资上,她庆幸同楼住户最终都一致同意并签约。“原来总担心拆不了,一天不拆,心就落不了地。”

原拆原建项目,为什么难

同样住在北京市丰台区的孙女士,满心期待住进新建后的新居。

4月2日午后,阳光晴好,孙女士坐在丰台区马家堡路68号院晒太阳,视线正前方是完成封顶的新楼。马家堡68号院2号楼(下称“2号楼”,有关该试点详情可参考《财经》文章:在北京,他们的危旧楼为何可以原拆原建?),与19号楼一同被列为丰台区危旧楼原拆原建试点,也是一栋建于上世纪70年代的简易筒子楼、职工宿舍楼。2024年9月,2号楼改建项目顺利封顶,目前工程接近尾声。

北京市丰台区马家堡68号院2号楼原拆原建试点项目,主体工程已封顶,重建工程接近尾声。摄影/王丽娜

年内将搬进新居,72岁的孙女士表示,“我能住进这房子,就很知足”。旧楼拆除后,孙女士租住在院里,眼看着施工进展,还与居民代表实地观看施工用料。

在城市更新领域,丰台区2023年成立北京丰台城市更新集团有限公司(下称“丰台城市更新集团”),探索城市更新,积极推进整体更新和微更新项目。丰台城市更新集团副总经理、丰台区房管中心原副主任杨晨辉对《财经》表示,2号楼危旧楼改建试点,是北京市首次探索“原拆原建+平房上楼”的改建项目,对2号楼老楼解危同时,将周边历史遗留的7户平房居民一同纳入重建后的新楼,探索出一套可借鉴、可推广的城市更新模式。

杨晨辉解释,此前的拆迁安置模式给政府造成沉重的经济负担。“我们调研了解到,居民多数还是希望留在原处,他对周边的公交车站、菜市场等都很熟悉,不希望离开原来的生活环境。”现代城市进行城市更新下,如何适度减轻政府财政压力、提高危旧楼房改造的适用性、可行性,兼顾居民经济承受力,提升居民参与感,是城市更新值得探索的问题。按照原拆原建“谁受益、谁出资”的原则,“要让居民角色从传统的‘要我改’转向‘我要改’。”杨晨辉说。

丰台区这两处原拆原建试点,均是单体建筑重建,施工现场有限,在居民区内作业,这也是原拆原建项目的难点之一。老楼原拆原建作业面广泛,不只涉及楼内居民的沟通,还需要与周围居民充分沟通。比如19号楼的施工,涉及施工时间、建筑垃圾清运所走的路线等,这些都需要事前充分解释沟通和答疑。

与2号楼不同,19号楼重建使用的是模块化装配式吊装技术。李锐解释,19号楼施工现场不具备传统建筑施工现场浇筑的作业模式,采用模块化吊装,将整个建筑区分为若干模块,通过工厂工业化预制完成后运送至施工现场装嵌成建筑体,“像搭积木一样盖房子”。这种方式近年来应用在建筑施工领域,北京市西城区桦皮厂胡同8号楼“原拆原建”项目中也曾采用,将大幅缩短施工周期、减少施工扰民。

居民意向是原拆原建的关键一环,并将关系原拆原建项目能否成功。从公开信息可知,目前全国亦有一些项目,因未达到相应的居民意向征询率,从而影响原拆原建项目的推进。

原拆原建在实施中面临诸多挑战。杨晨辉表示,从68号院2号楼试点项目看,原拆原建存在一些突出难点。首先,一些居民对“原拆原建”模式存在抵触心理,还存在拆迁安置的期望,而原拆原建需居民自筹资金,涉及的多是退休职工,经济收入较低。其次是规划和设计问题。原址重建后,如牵涉用地建筑高度和建筑面积、容积率的变更,需要与相关部门协调且满足城市规划的要求。改建后的方案,还需征求居民建议并获得居民同意,这些都需要反复沟通和协调。另外,还需要解决老楼的一些历史遗留问题,比如土地手续不完善等。

中国城市规划设计研究院院长王凯对《财经》表示,当前城市建设的重点从增量开发转向城市更新。中国经过40年的改革开放发展,居民居住条件显著改善,公开数据显示城镇人均住房建筑面积超过40平方米。住在老房子的居民,有改善居住条件的意愿。在此背景下,原拆原建的探索开始出现。他和同事们曾从规划角度、资金保障、政府角色、居民参与、政策要求与支持等方面,分析并调研当前的一些原拆原建项目。当前常见的原拆原建,有多种类型:既有单栋建筑,也有成片重建的小区;按照所有权划分,有独立产权,也有公有产权;在资金保障上,资金来源和出资占比不同等等。各地探索的模式不尽相同,“也不宜统一”。

浙工新村是成片式的自主更新,浙江首个原拆原建模式重建的小区。被拆除前的浙工新村是杭州典型的老旧小区,1993年起小区多幢楼房便被鉴定为危房。2023年11月,13幢6层高的危旧楼原址重建启动,重建后的浙工新村为7栋11层的电梯楼房,548套住宅,配建约450个车位的地下车库。整体更新费用约5.3亿元,548户居民自筹4.7亿元。2025年2月25日,浙工新村开启交付。不过,近日有媒体报道称,因超出原产权面积的定价、图纸变更、新增面积土地出让金缴纳等问题,交房时引发居民质疑。北京市桦皮厂胡同8号楼重建项目,是北京市西城区通过拆除重建方式进行改造的危旧楼改建试点项目,拆除前已被鉴定为D级危楼,是一栋单体建筑的原拆原建,共5层20户居民。

王凯表示,重建后的浙工新村,从规划角度看提升了住宅品质,比如:增容不增户,在合理范围内增加面积;增设停车位、“一老一小”公共活动中心等公共服务设施;绿化率提高到25%以上。出资方案以居民自筹部分为主,户均出资约100万元,不足部分由旧房改造、加装电梯、未来社区等专项资金补齐。居民成立更新委员会,全程参与更新改造,政府在其中的角色主要是“服务”保障项目顺利推进。桦皮厂胡同8号楼项目,同样坚持增容不增户,“这是一个基本原则”。该项目鼓励应用新技术——采用模块化装配式技术,可有效减少碳排放、建筑垃圾,且缩短施工周期,三个月完成原拆原建。资金来源方面,政府和居民共担。对试点项目,北京市、区财政按照5786元/平方米的标准对原始面积部分的重建资金补贴,差额部分由居民自行承担。对于新增面积,居民按照综合改建成本全额支付。每户居民出资18万-23万元不等。

在桦皮厂胡同8号楼项目中,王凯认为政府的角色类似“项目总包”,由住建部门牵头,规自委、房管、街道、产权单位等组成工作专班,结合北京危旧楼改建政策,解决原拆原建中的难题,协调办理用地划拨、建设工程规划许可等手续。“根据北京市的有关政策,参照经济适用房办理建设手续,原国有土地使用权全部收回,以重新划拨的方式供给项目实施主体,并办理国有建设土地使用权首次登记。在政策层面等于更新了重建楼70年的产权。”

原拆原建,能推广到哪些旧楼?

走进新建后的马家堡路68号院2号楼,样板间的三个不同户型南北通透,厨房都是明厨。目前,2号楼主要剩配电柜等智能设备安装和室外综合管网施工。

施工负责人、北京市丰房建筑工程有限公司胡文涛对《财经》表示,新楼在建材上都选用“好材料”,外墙质感涂料耐用不褪色,9厘米厚的外墙保温层,四合页的房门、100系列断桥铝窗户等,窗户拐角均作圆角设计,消除尖锐的边缘,“能想到的设计尽量考虑到”。

看到原拆原建试点项目在身边“落地”,令一些老旧小区居民羡慕。杨晨辉称,随着各地试点推进,居民认识到原拆原建切实提升居住环境、消除安全隐患。从去年开始杨晨辉发现,不少地方工作人员前来调研考察原拆原建模式,同时一些居民主动找到丰台区房管局老旧小区办公室,咨询原拆原建模式以及如何实现。在加装电梯的改造中,也有居民提出考虑到加装电梯的成本和运营费用,那能否改造得更彻底,申请原拆原建?

对于前来咨询的居民,杨晨辉解释目前原拆原建政策和正在进行的探索,“你的房子你要改,政府给你政策支持和引领,资金得主要居民自己掏,居民发挥主导作用。”杨晨辉说。

得知可能被纳入原拆原建项目的居民,有喜有忧。3月20日,“全国两会”结束不久,张灵(化名)的父母告诉她,家里在哈尔滨的老房子可能启动原拆原建,社区群里发布重建项目调查表,重建意向包括:同意实施重建,包括优化布局、增设地下配套服务用房等;同意负担重建相应成本;同意重建前产权注销,重建后重新办证等。

张灵对《财经》表示,她父母家所在的楼,此前就听说被专业机构鉴定为危楼,因此看到调查表,她父母很快表示同意重建,“我们的楼长负责三个单元,全员同意。”但也听说有居民不同意,令重建前景不明,“大家经常在群里各种猜测”。

负责开阳里三区19号楼的李锐,近年来参与多个原拆原建项目,每个项目都各具特点,遇到的挑战有共同性也有差异。李锐认为,原拆原建的探索,将对未来城市更新提供更多路径,“毕竟房子越来越旧”。同时,部分试点对房屋70年产权进行更新,也是一个探索。李锐建议原拆原建应因地制宜,原拆原建在不同城市、特大城市的不同区域,面临的需求和综合效益有很大差异,因此应综合考虑评估其可行性。

2025年3月,开阳里三区19号楼原拆原建项目开工,将老楼拆除。摄影/王丽娜

原拆原建的探索,还需要政策的完善。王凯表示,原拆原建走出房地产开发的固有模式,在改善居住环境、提升居民参与更新的主动性等方面具有优势,“很多城市更新难,难在政府拼命推,居民积极性不高。真正改善生活品质,还是得居民有自主性,居民商量好了再往下推,政府助力。这是原拆原建模式的优势和创新。”但同时原拆原建实施中面临着诸多挑战,与现行的土地征收和出让政策如何匹配、与规划管控的协调、新建之后房屋产权登记及契税与增值税问题、新建住宅的车位和车库所有权归属等,这些问题需要进一步探索并完善相关政策,避免出现违规操作。比如,建筑高度的调整、利用地下空间建设停车场、一层增设商业设施等,都存在规划方面的调整,“制度层面如何平衡,需要进一步探索”。

如何持续推进原拆原建“落地”,王凯建议,增强政策的激励性,如适度松绑土地政策,坚持“增容不增户”合理让渡部分利益;合理确定原拆原建的适用范围,避免社会资源的浪费;保障公共利益,综合考虑城市建设、运营、治理的可持续发展;完善原拆原建资金监管;鼓励居民参与,增强居民获得感;平衡参与企业的利益等,给原拆原建模式提供更多制度保障。

目前,梳理各地试点的原拆原建项目和一些地方出台的政策,可以发现符合原拆原建条件的,多是建设年代久远、建设标准较低的老旧住宅,且被鉴定成危楼存在重大安全隐患,或者是没有独立厨卫的非成套住宅。

原拆原建模式能否从试点走向更大范围?如果试点走向更大范围后,对试点项目的补贴、政策支持等是否将有所调整?

早在2023年9月,深圳市规划和自然资源局曾发布《关于加强旧住宅区拆除重建类城市更新工作的实施意见(征求意见稿)》。该征求意见稿称,市住房建设部门结合城市体检和市住房发展规划,划定全市旧住宅区拆除重建及综合整治范围。“旧住宅区拆除重建遵循政府主导、规划引领、公益优先、市场运作的原则。”

据深圳市规划和自然资源局官方网站显示,征求意见稿共收到公众意见1263条。《财经》浏览公众意见,多数是对具体的条款提出反馈,也有公众呼吁优先对其所在的住宅楼进行改造。其中,有反馈意见提出,“城市更新,目前不允许业主自己组织更新,为何不能试试允许呢?建议在遵循政府主导的基础上,允许业主自己组织更新,业主自担其责。”还有反馈意见称,“请问改造资金怎么解决?社会资金参与城市更新的意愿有多强烈?”不过,在征求公众意见后,目前尚未出台正式文件。

浙江是全国首个省份出台省级层面指导意见,推进老旧小区自主更新。2024年4月,浙江省公开《关于稳步推进城镇老旧小区自主更新试点工作的指导意见(试行)》(下称“试行意见”)。并称下一步浙江将综合考虑各地不同情况,推动试点扩面,加快形成一批多种类型的自主更新模式案例,为全国城镇老旧小区改造更新探索提供浙江经验。试行意见称,城镇老旧小区改造自主更新试点的对象为此前浙江省有关政策中明确的拆改结合型住宅小区,且未列入房屋征收计划。“居民住宅建设资金原则上由产权人按照原建筑面积比例承担。按各地自主更新政策增加的住宅面积(不包括原有住宅按套扩面面积)、服务设施面积,可通过移交政府作为保障性住房、公共服务设施等方式用于冲抵建设成本。”

在鼓励地方探索居民自主更新改造老旧住宅下,试点走向复制推广后,是否将有可能扩大原拆原建的适用范围?如果居民达成合意,自主申请对老旧楼房原拆原建是否可行?

对此,王凯认为,原拆原建的可适用范围,主要是从房屋的建筑安全性角度评估。根据危险房屋鉴定标准,“鉴定为C级和D级的危房,我们建议应拆尽拆。鉴定B级的危房,鼓励居民自治,充分尊重居民的意愿,政府不宜大包大揽。”